和食の食材

- HOME

- 和食の食材

季節ごとの豊かな食材

お店で取り扱っている食材のご紹介です。

日本列島は南北に長く、周囲を海に囲まれ、山地 が国土の75%を占めます。そしてモンスーン気候のもと、四季がはっきりとした変化を見せ、平均の年間降雨量が1800mmにもなる日本という国。そんな環境を背景 にして、四季折々の食材を海、山、里から 豊かに得ています。 こちらでは和食には欠かせない、季節ごとの豊かな食材をご紹介致します。

アコウという名前は関西での通称で、一般的にはキジハタと呼ばれています。 青森県から九州までの日本海や東シナ海沿岸、瀬戸内海に広く分布しています。 アコウは性転換する魚で、生まれたときはメスですが成長するとオスに変わります。 目安としては、体長40cm以上の大型になる個体が性転換するようです。

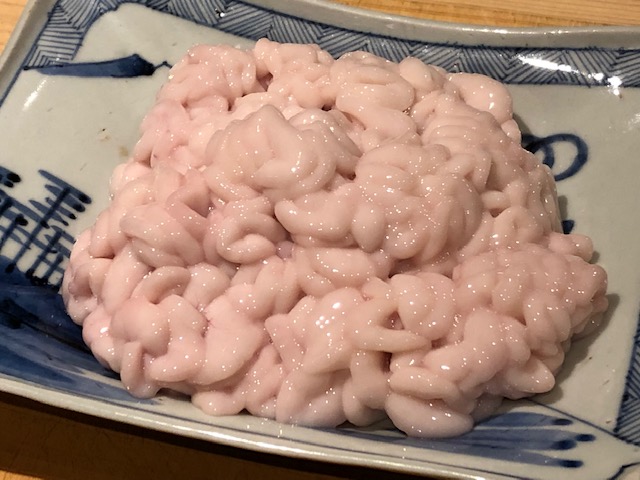

コリコリとした歯ごたえと鼻を抜ける磯の香りが魅力です。冬から初春の寒い時期は身がぷっくりとしており、身に甘みがありもっとも美味しい時期です。ヘモグロビンを含むため身の色は赤色で、鉄や亜鉛、ビタミンB12を多く含みますので、貧血気味の方には一押しの食材です。

ボラの卵巣を塩漬けにして乾燥させたものです。原料となるボラの卵巣は貴重で手に入りにくいため高級食材といわれており、日本では唐墨、ウニ、コノワタの3つが「三大珍味」と呼ばれてきました。深い旨みとコク、味わいがあり、味は「海のチーズ」と表現されることもあります。適度な塩辛さとやさしい甘さもあり、後を引くおいしさはお酒のおつまみとして人気です。 2つが仲良く寄り添っているように見えることから、縁起物として結婚式の引き出物などで贈られることもあります。